グラフィックデザインの現場から①──欧文書体の“かたち”について、デザイン制作時の検討と考察

ブックマークでは、創業時より企業カレンダーを企画・制作してきており、多種多様なデザインを手掛けてきました。企業カレンダーは、年間を通じてブランドイメージや企業理念を効果的に伝え、顧客との接点がなくてもブランド想起を促す強力なツールです。今回は、カレンダーのデザインにおいて重要な要素の1つである、タイポグラフィ(文字や文章を読みやすく・美しく見せるためのデザイン手法)の中でも、“英数字─欧文書体”についてお話したいと思います。

[designers]

目次[非表示]

テーマやコンセプトに合わせた書体へのこだわり

カレンダーのデザインでは、主に英数字が使われるため、欧文書体を扱う機会がとても多くなります。定番の書体から少し個性的な書体まで、様々な書体をテーマ・コンセプトに合わせて選択し、デザインに落としこんでいきます。日々さまざまな新書体が出てきており、今では良質な書体の数や選択肢が増えました。そして、それらの源流には歴史のなかで生まれ培われてきた、美しい書体の数々が存在します。

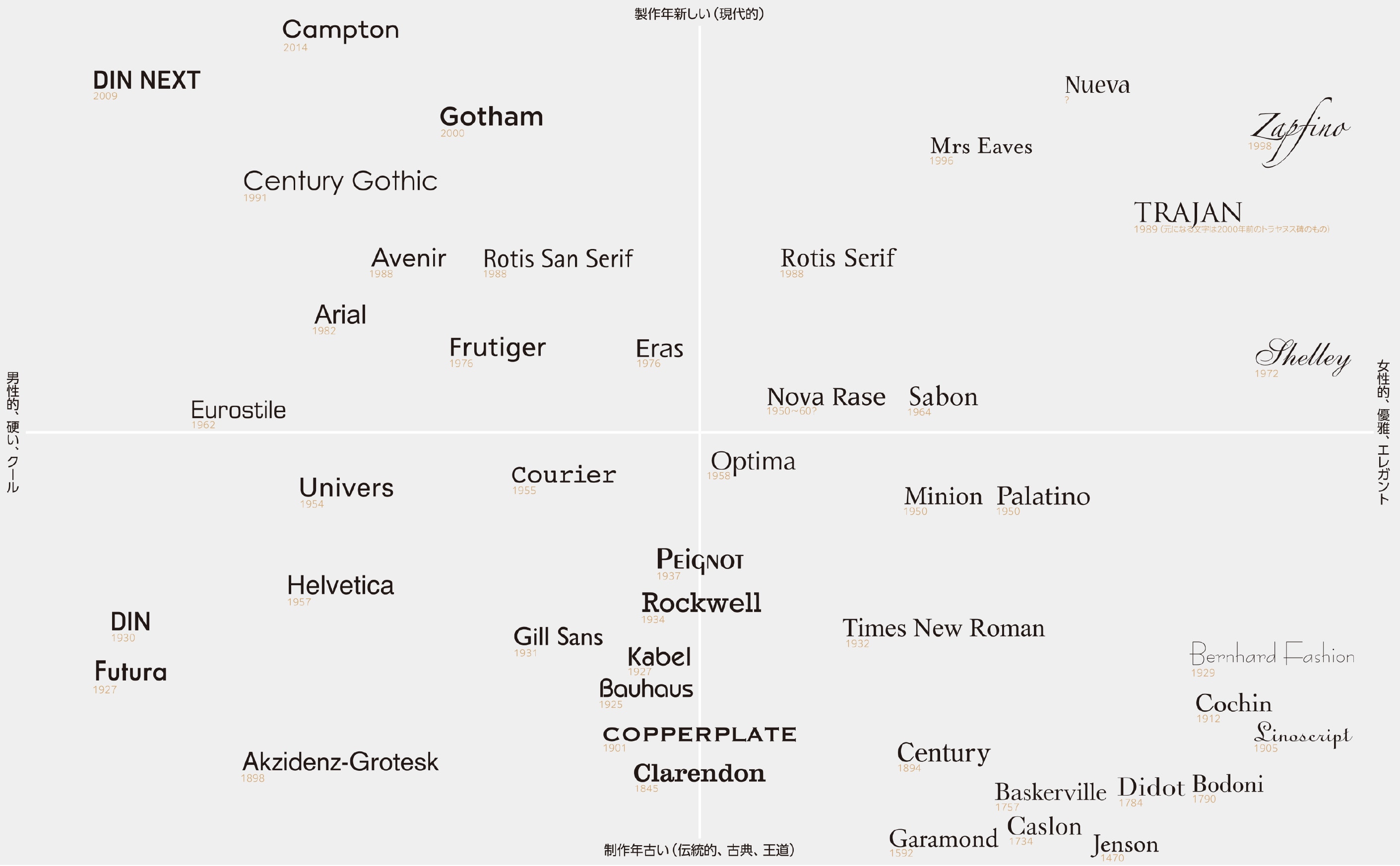

そんな膨大な書体の中から適切なものを選び、名前を正確に把握するのは簡単ではありません。特に、クライアントやチームと書体イメージを共有する際、定番書体の特徴を直感的に理解できるビジュアル資料があれば、コミュニケーションがスムーズになり、デザインの効率も上がると考え、自身の経験を元にマッピングを作成しました。

このマッピングでは、王道かつ定番書体をメインにピックアップしています。横軸は、右方向にセリフ系(女性的、優雅、エレガント)、左方向にサンセリフ系(男性的、硬い、クール)、縦軸は書体が生まれた年で、下が古いもの、上が新しいもので配置しています。

単なる書体見本帳ではなく、書体の形状を一目で捉え、瞬時に名前を想起できるスキルを、若手からベテランデザイナーまで磨くことのできる社内教育ツールとして活用しています。

図版 欧文書体マッピング

視認性の高さを左右する数字のかたち

それでは、カレンダーのデザイン制作をする際の書体選択・検討の話を交えながら、いくつか代表的な書体の“かたち”に焦点を当ててみたいと思います。

書体の方向性については、大きくわけると「セリフ系書体」と「サンセリフ系書体」になります。サンセリフ系書体を日本語デザインの文脈で「ゴシック系」と総称することも多く、特にカレンダーやポスターなどの視認性を重視する場面で広く採用されます。

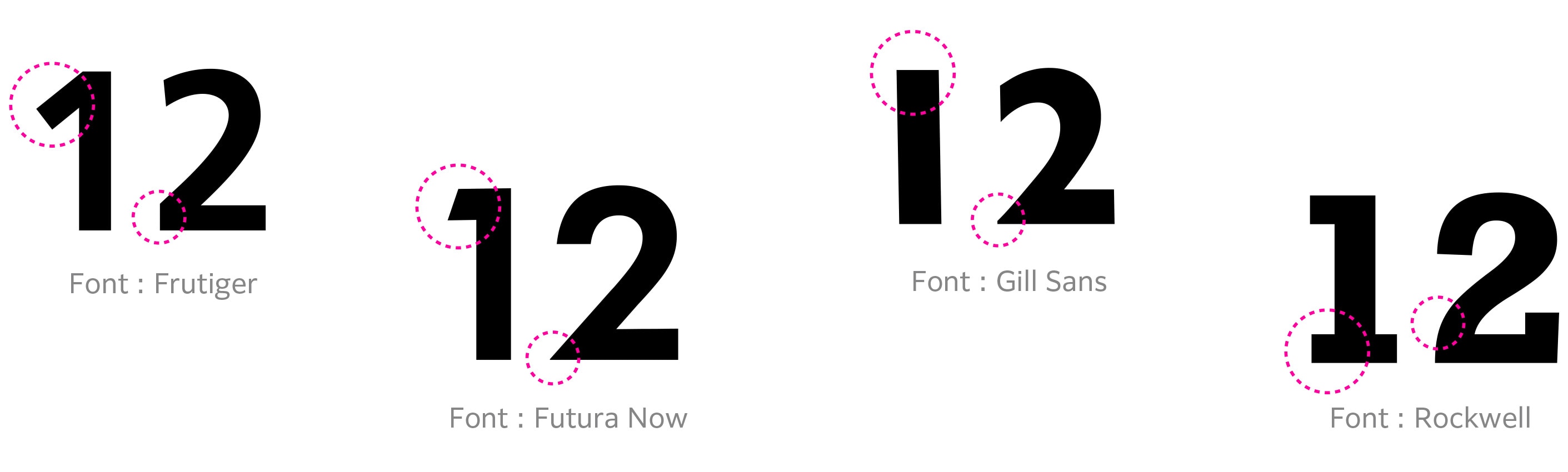

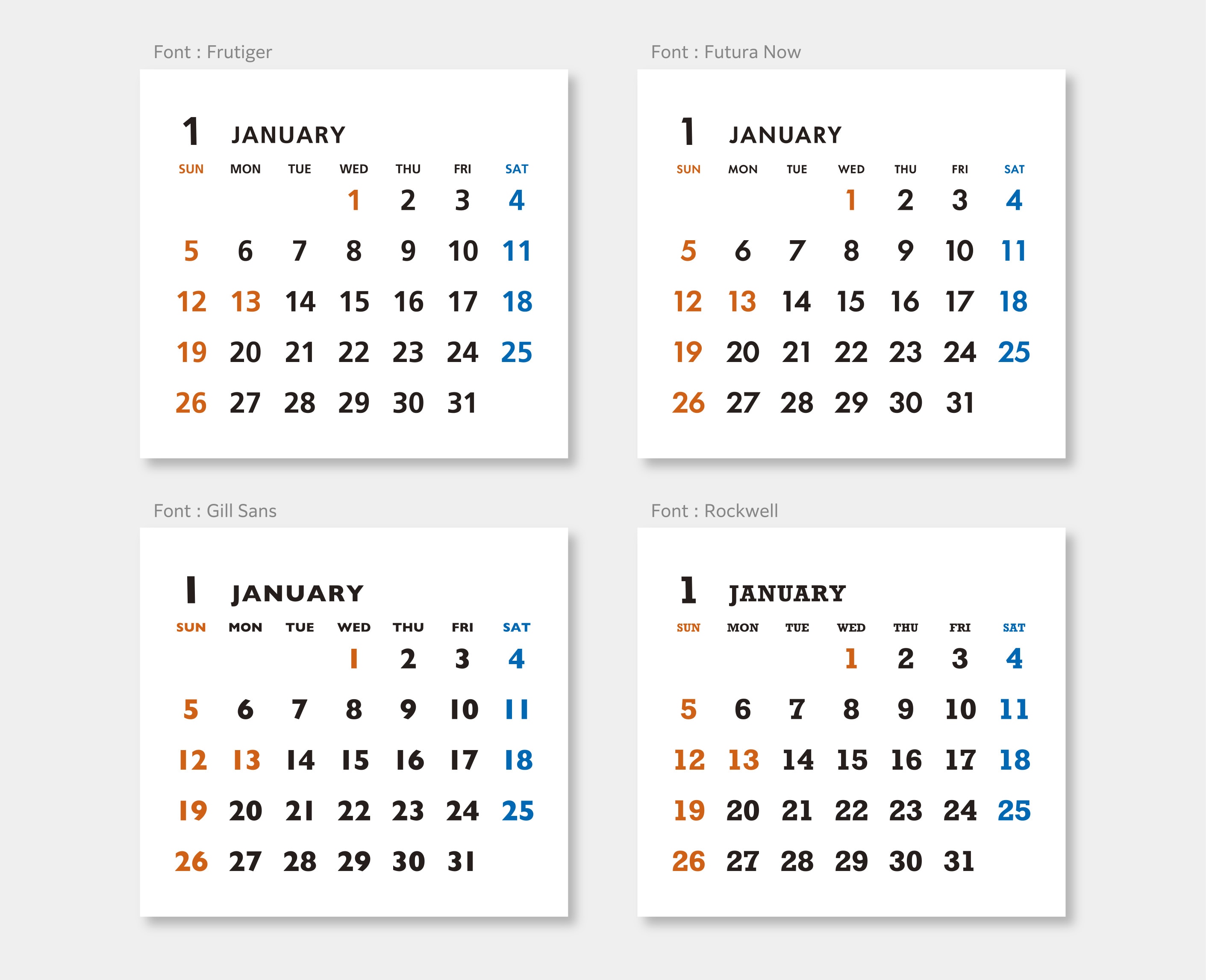

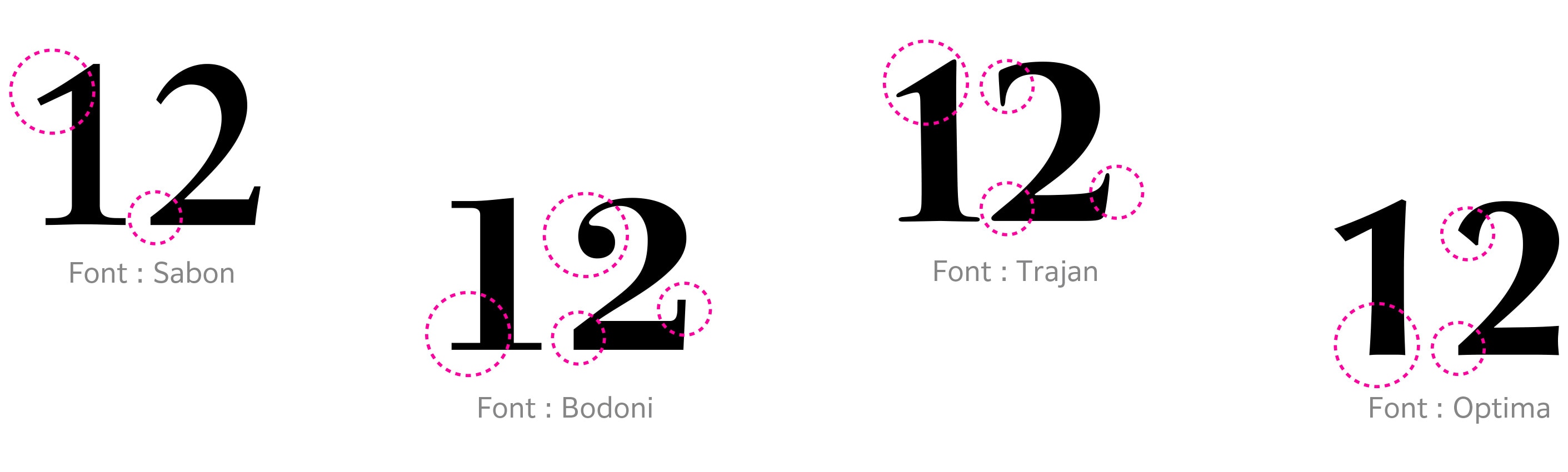

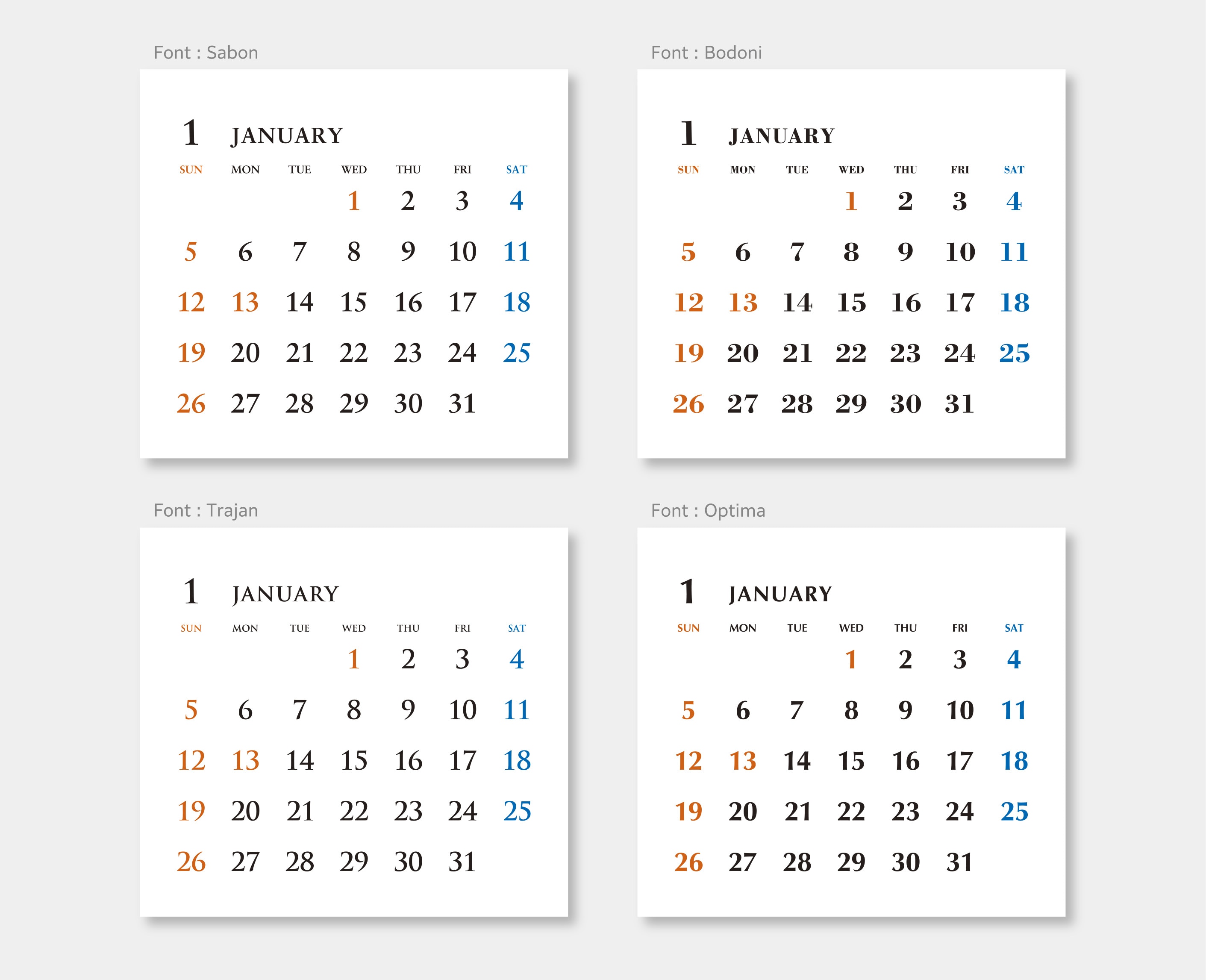

サンセリフ系といってもかたちは本当に様々です。特に数字の「1」と「2」の形状は、2桁表記での見やすさやデザインの印象を左右するため、書体選択の重要なポイントとなります。「1」は先端の形状で大きく印象が変わります。「2」の形を見てみますと、左下の角がカクッとしている、シュッと尖っている、ラウンドしているなど、書体によって様々です。

特徴のわかりやすい以下の4つのサンセリフ系書体は、実務でもよく使う書体です。

Frutiger

サンセリフ系では定番書体です。道路標識などにも採用される視認性の高い書体で、美しさと見やすさを兼ねそろえ、UD的な書体を求められるときも重宝します。

Futura Now

Futuraをリデザインした新書体となります。ファミリー数が多くウエイト調節を柔軟に検討することができ、汎用性の高い書体です。幾何学的な形状が特徴で、機能美、シンプル、現代的。スッキリとした印象になります。

Gill San

古くからある定番書体ながらカジュアルでかわいらしい印象さえあり、親しみを感じる書体です。「1」の形状はセリフが無く、まっすぐでシンプルながら僅かな角度があり、和やかで楽しい雰囲気になります。

Rockwell

分類としてはスラブセリフ系書体なのですが、見た目の印象はサンセリフのような強さがある為、こちらに紹介しました。先端にセリフが付くのが特徴です。「1」の下部分の横棒が強さと安定感を生みます。タイプライターで打ったような懐かしさ、レトロな印象もあります。

つぎにセリフ系の書体をとりあげてみます。

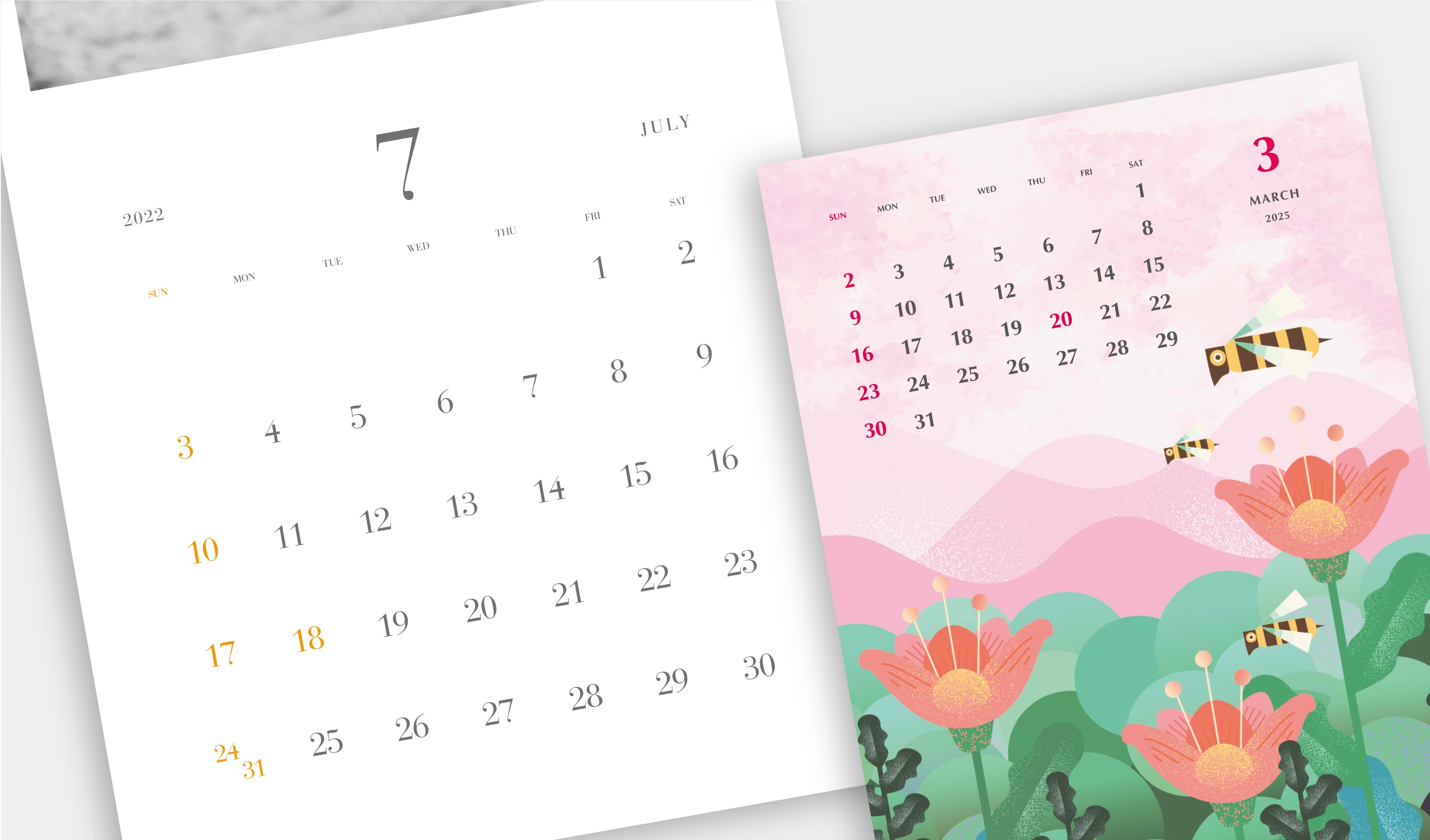

こちらも、字体の先端の髄所に書体の特徴が現れています。先述のサンセリフ系書体と比較すると、太さに抑揚がある為、視認性はやや低くなります。知的さや真面目な印象であったり、クラシカルで柔らかい雰囲気、主張しすぎない見せ方、絵画・イラストや写真と調和させたいとき、また和風のデザインにしたいときなど、セリフ系統書体を合わせることが多いです。

特徴ある以下の4つの書体は、実務でもよく使う書体です。

Sabon

セリフ系では定番書体です。Garamondを参考に作られた書体で、読みやすさとラインの美しさを兼ね揃え、知的で上品な印象があります。

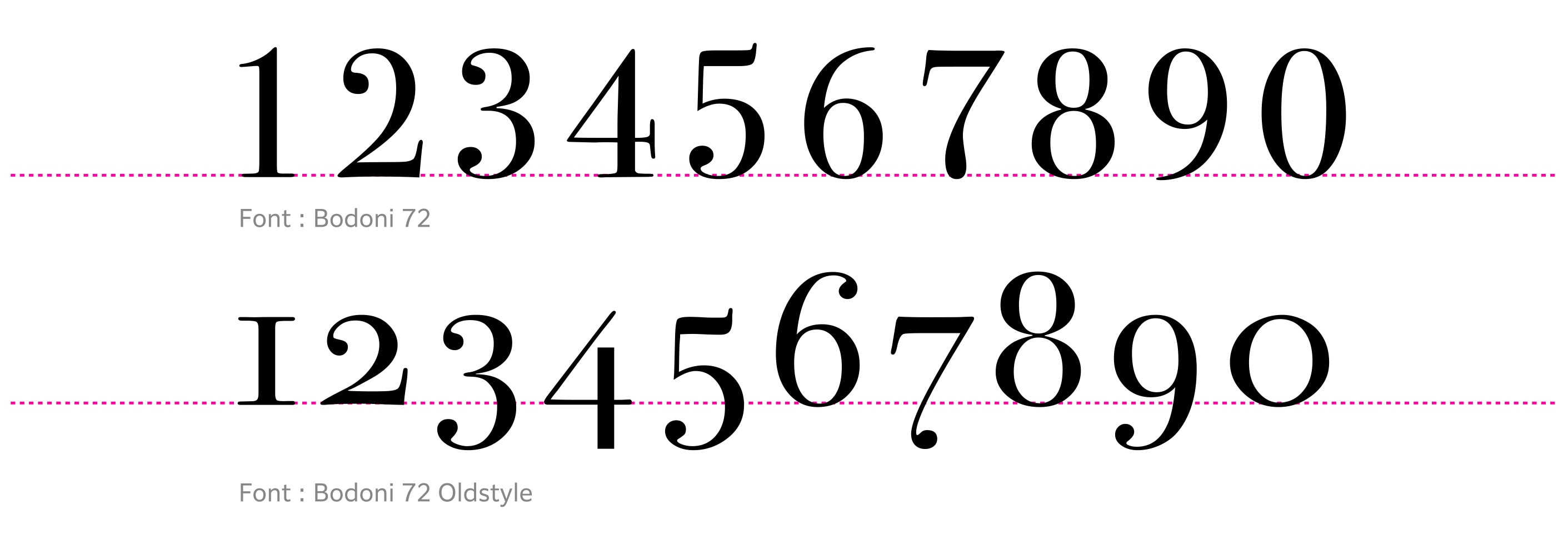

Bodoni

歴史のある定番書体です。縦方向のラインが太く、横方向のラインが細く設計されています。数字の先端(2・3・5・7)に丸みのある形が特徴的で、クラシカルな雰囲気、エレガントさがあります。ファッション誌のロゴタイトルやアパレルブランドロゴ等に多く見受けられます。

Trajan

厳格さと品格をもつ書体です。約2000年前にローマに建てられたトラヤヌス帝記念柱の碑文を元に作られた書体で、上品な力強さと高級感を感じさせます。小文字が無く、全てオールキャップ(大文字)で組むことになります。

Optima

サンセリフ系書体に分類されますが、見た目にはセリフ系書体のような柔らかさ、上品さ、知的さがあります。セリフとサンセリフの中間のようなイメージもあり、幅広く合わせることのできる書体です。

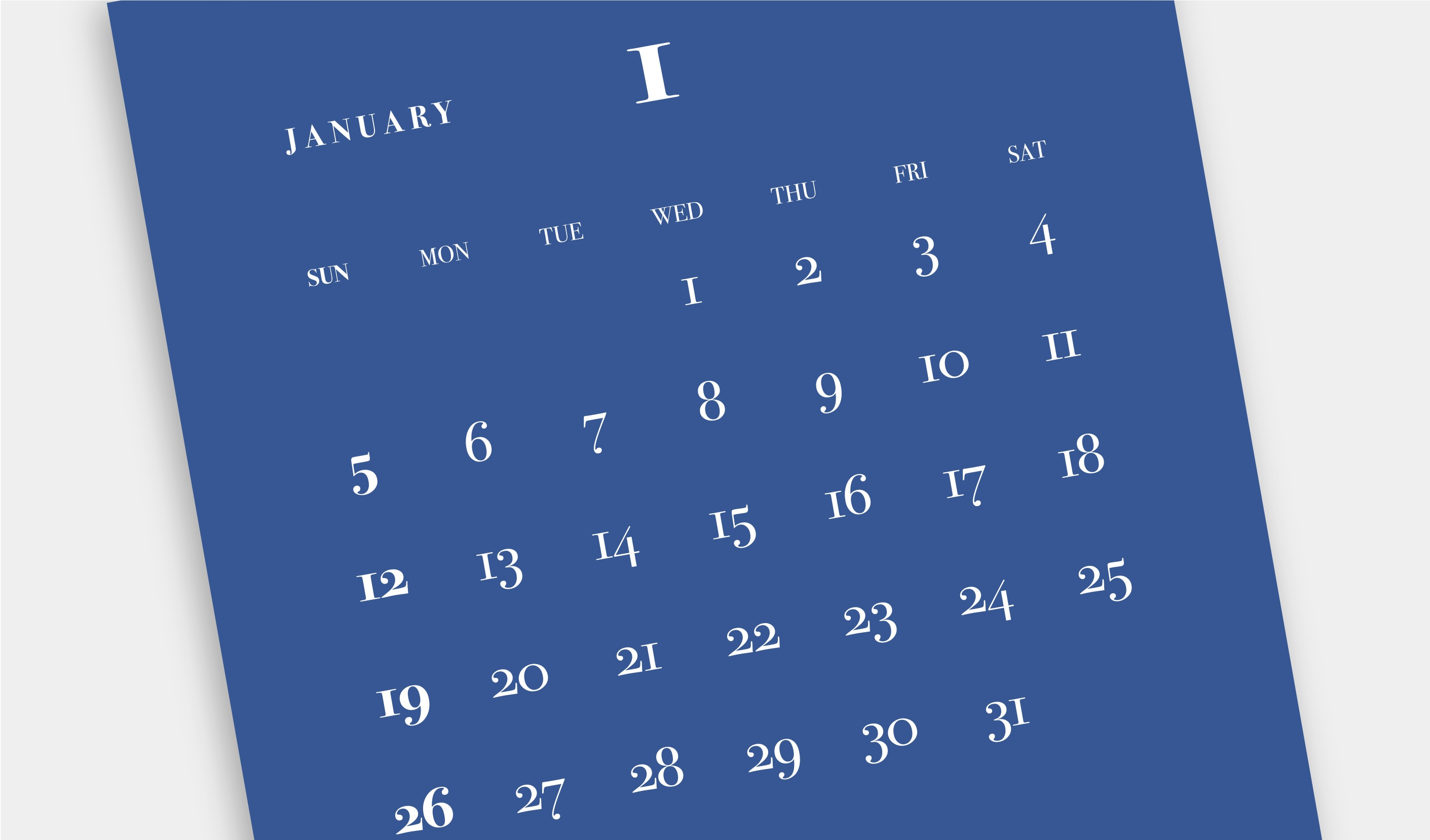

オールドスタイル書体を使った、シンプルかつ美しいデザイン設計

オールドスタイル数字(Old Style Figures)といって、ベースラインがでこぼこと変化する書体があります。通常よく使うデフォルトの書体はライニング数字(Lining Figures)といいます。オールドスタイル数字はアルファベットの小文字の高さにあわせてデザインされた数字のことで、クラシックで洗練された印象を与えます。

本来、英文中の数字の読みやすさを目的とした字形で、「でこぼこ」したベースラインが特徴です。カレンダー制作においてはその設計上、視認性や整列の観点から使用頻度は低いものの、書体を主軸にしたシンプルなデザインでは、数字の美しさが際立ち、個性的で高評価を得られることがあります。過去の実績でも、こうしたデザインが顧客から好評を博しており、特定の用途で効果的な選択肢となり得ます。

視覚的なバランスや動きを強調し、見る人に強い印象を与えるアルファベットのかたち

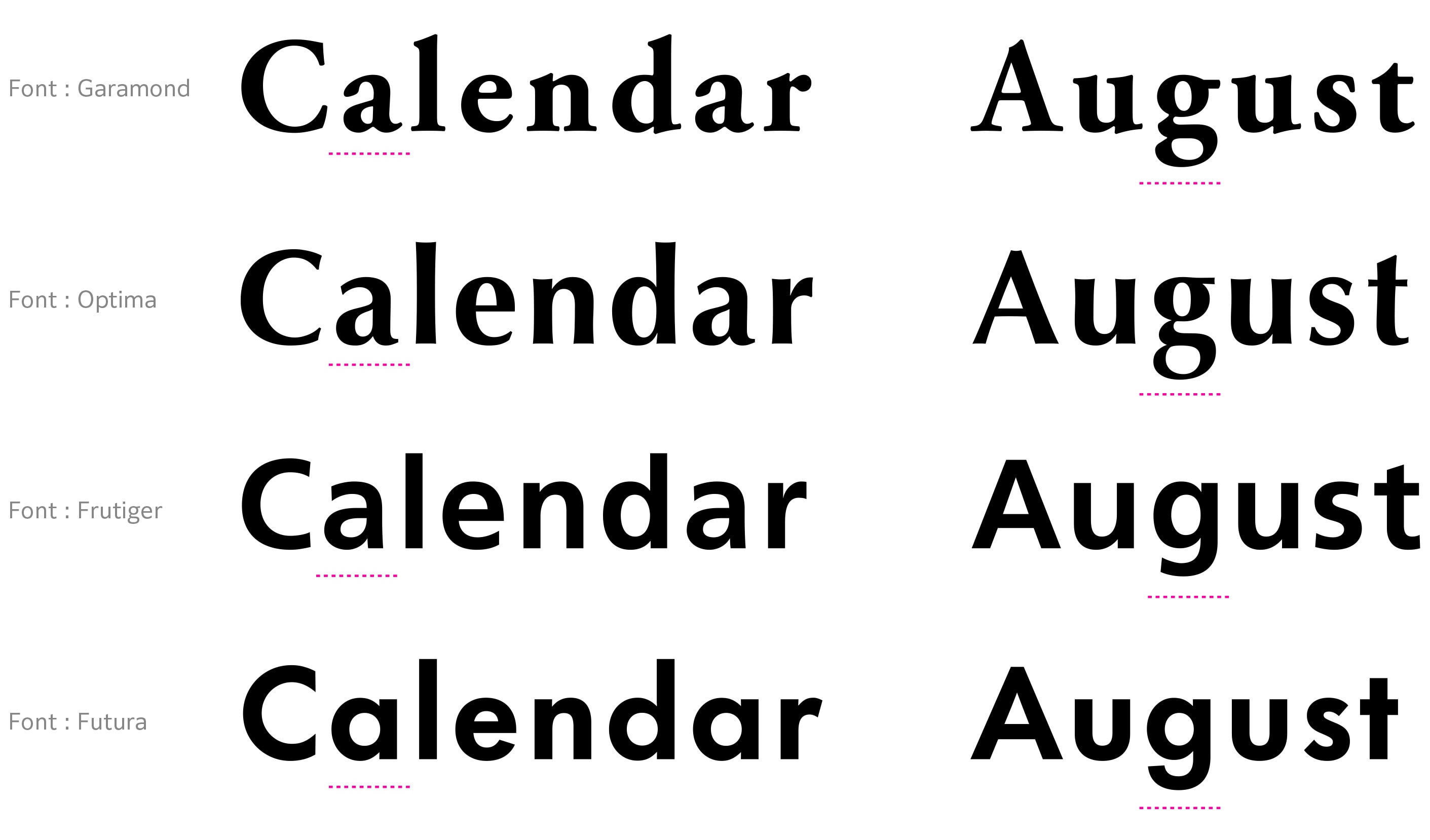

カレンダー制作では、表紙に年号や「Calendar」、本文に「January」「February」などの英語月名を併記することが一般的です。これらの文字組はレイアウトの印象を大きく左右するため、書体選定では特に小文字の「a」や「g」の形状に注目します。

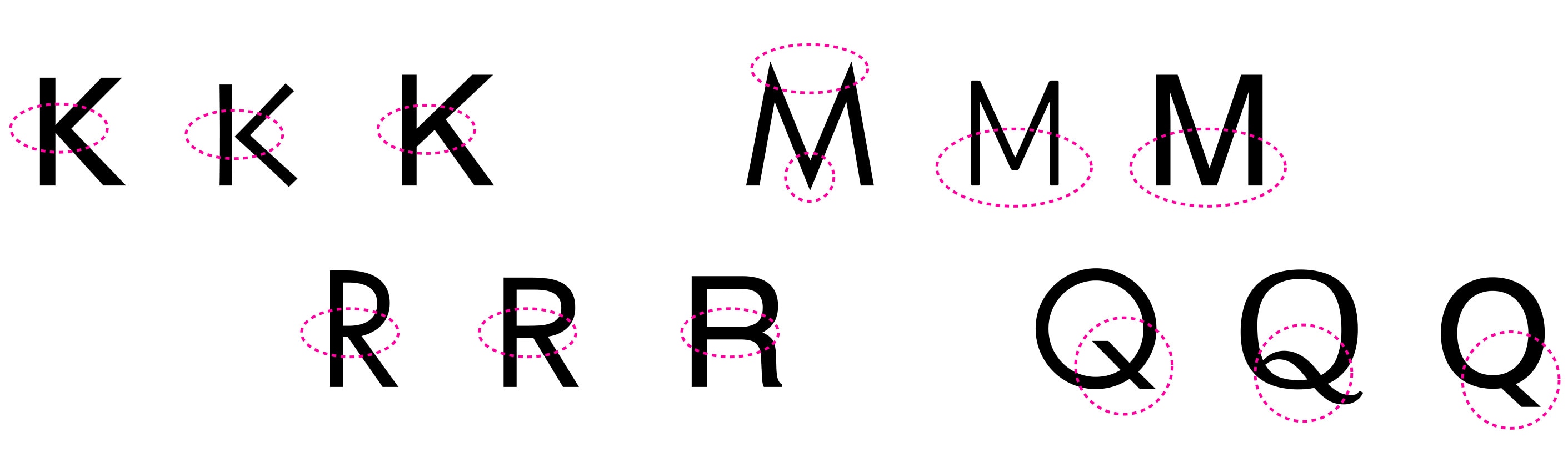

それぞれの字体に違いと表情があり、サンセリフ系書体は名前の通り「セリフのない書体」という意味で、多くのサンセリフ系書体は、もともとはセリフ系書体からの派生でデザインされたものが主流であり、専門的にはローマン体と呼びます。aの形にもよく現れていますが、上記のなかではGaramondのみセリフ系書体です。Optimaはサンセリフですが、セリフ系の形を随所に感じます。逆に、Futuraの小文字aは、横棒だけのシンプルな形になり、同じサンセリフ系書体のなかでもモダンでスタイリッシュさを感じます。 ほかにも字形の特徴がよく現れるのは、K、M、R、Q、などです。

イタリック系書体

日玉や月名の字形をイタリック系書体(文字が右方向に傾斜している書体)にすることで、躍動感がでたり、カジュアルさを演出したり、デザインに少し変化をもたせることができます。

イタリックにすることの本来の目的は「強調」です。強調の他、外来語・文献名・作品名・学名などの表記に使います。 いわゆる英語圏での使い方とは異なりますが、国内で使うカレンダーとして、月名表記は月数字と併記し、飾りのような存在とすることが多いため、固定観念に囚われず自由な表現として捉えています。

スクリプト系書体

スクリプト系書体(手書きや筆記体を模倣した流れるような書体)には、大きくわけて2つの方向があります。カリグラフィックな曲線を持つフォーマル・スクリプトと、描き文字風のカジュアル・スクリプトです。

フォーマル・スクリプトはクラシカルでヨーロピアンな雰囲気や、華やかさ、優雅さ、エレガントさがあります。カジュアル・スクリプトは、手書きの親しみ感、楽しい雰囲気を持たせることができます。イタリック書体でもカジュアルスクリプトのような雰囲気を持つ書体もあります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

以上、欧文書体の詳細な「かたち」に焦点を当てたお話をしてきました。

日頃、現場のデザイナーが制作時にどのように書体を選定しているか、そのこだわりやポイントを少しでもご理解いただければ幸いです。

カレンダー制作を通じて蓄積した経験は、他のデザイン業務にも応用可能で、特にロゴ制作では書体選定が重要な要素となるため、これまで培ってきた知見を幅広く活用しています。

書体選定においては、ブランドのトーン&マナーや、系統、ウェイトといった多角的な視点を踏まえつつ、最終的には“見た目の印象”も大事にしています。分類や定番書体に囚われず、自由な視点で、目指すイメージを具現化します。新しい書体を選ぶこともありますが、その系統を把握し、デザインの意図と一致するかなどについても確認しながら選定しています。

これまでの歴史のなかで生まれ培われてきた数々の美しく良質な書体。デザイン制作を通して、これからも真摯かつ丁寧に向き合い、より質の高い視覚的コミュニケーションを実現していきたいです。

─ F I N ─